ORICON NEWS

�����A�j���j�A�����p�������w����ψ���x�̌��� �u���̂܂܂ł͒����Ɗ؍��Ƀp���[��������v

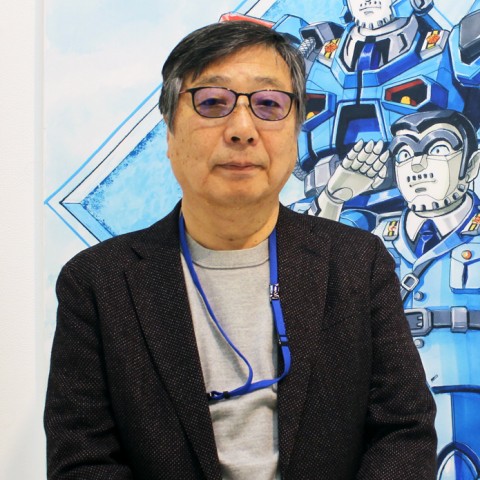

�u�X�^�W�I�҂���v��n�Ƃ����A�j���E�̃��W�F���h�E�z��䂤����

�A�j���t�����A����ƓI�Ȕ��z����g���{�̃A�j���[�V�����h�̌`�͐��܂ꂽ

�\�\����Ƃ��A�j���[�V��������Ɍg���u�[�����������킯�ł��ˁB

�z��䂤�����̃g�L�����̖ʁX���u�X�^�W�I�E�[���v�i��ؐL��A�ΐX�͑��Y�i�������j�A�̂����낤�A�p�c����A���q�s��Y�A�Ԓ˕s��v�炪�Q���j�Ƃ����v���_�N�V�����𗧂��グ�܂����i1963�N�j�B�u���̎q�v���_�N�V�����v�i���u�^�c�m�R�v���v�j�̑n���҂̋g�c���v�����������q����Ƃł������A�킳��̋㗢�ꕽ����i�^�c�m�R�v����3��В��j������Ƃł����B���{�̃A�j���́A�̂���}���K�E�R�~�b�N�Ɣ��ɖ��ڂȊW�ŁA�A�����Ĕ��W���Ă�������ł��B

�\�\�ł́A�X�^�[����Ƃɓ���ăA�j���[�^�[��ڎw���l�����������̂ł́H

�z��䂤����˂���ɓ���đ吨�̐l���u���v���v�ɓ������悤�ɁA�u�^�c�m�R�v���v�ɂ͋g�c���v����ɓ���Ă����Ȑl�����������Ă�������ł��ˁB������������Ƃ̐搶�����āA�A�j���̃v���_�N�V���������Ȃ���A�ڂ������Ă��܂�������ˁi��j�B

�\�\��˂�����A�ڂ̒��ɒǂ��Ȃ���A��������A�j���̎d��������Ă����A�Ȃ�Ă����G�s�\�[�h�ɂ��������܂���B

�z��䂤�����������ʂŁA���Ȃ�ߍ��Ȃ��Ƃ���Ă����Ǝv���܂���ˁB�u�X�^�W�I�E�[���v�̕������́A��l�ЂƂ肪��ƂƂ��Ė���y�����l�����ł�����A�������ɖ����A�ڂ��Ȃ���A�j���܂Ŏ肪���Ȃ��Ȃ��ĉ��U���܂������B

�\�\��˂��V���̃A�j���v���_�N�V���������������Ă����킯�ł��ˁB

�z��䂤���l���u�^�c�m�R�v���v�ɓ������Ƃ��A��Г��Łg���v���R���v���b�N�X�h�����������܂����B�u���v���ɕ��������Ȃ��A���f�ɕ��������Ȃ��v���Ă����A�v���_�N�V�����Ԃ̃��C�o���ӎ��ł��ˁB����ł��āA�l���܂߂ăv���_�N�V�����Ԃ��ړ�����l���������������B������A���C�o���ӎ��͂������ǁA�u���v���ɂ����v���Ă����Ƃ���Ȃ�Ƀ��X�y�N�g�Ƃ������A�]�����Ă��܂����B��͂�A�L�����A�Ƃ��āu���v���ʼn��N�A���f�ʼn��N����Ă��v���Ă����_�͑傫�������ł��ˁB

�\�\�u���v���v�Ɓu���f�v�ɂ͐l�ނ��W�܂��Ă����ƁB

�z��䂤���u���v���v�ɂ��f���炵���l���吨���܂����ˁB�A�j�����t�����ɂ����Ď���������̂͒��v���o�g�҂����������Ǝv���܂��B����͂�͂�A�g��ː搶�̃v���_�N�V�����̈��ɂȂ肽���h���Ĉӎ��������Ȃ����ȁB

�\�\�u���f�v�ɂ����{��x����́A����ƂƂ��Ă̎�˂�������X�y�N�g�����A�A�j���[�V������ƂƂ��Ă̎�˂���ɑ��ẮA�������R�����g������Ă��܂��B

�z��䂤�������i�M�j�����{�肳��́A�A�j���[�V�����Ƃ́A�����錀��f��Ńt���A�j���[�V�����i1�b�Ԃ�24�R�}�j���Ƃ����M�O�������Ă��܂����B����Ŏ�˂��u���v���v��������Ƃ��́A3�R�}�A�j���[�V�����ł���Ȃ���A�����ɂ�������ݒ�ƃX�g�[���[�����Ė��T�������Ă����Ƃ������Ƃ�������B������Ė���ƓI�Ȕ��z�ł���ˁB���������������A���R���A�L�����݂����Ȃ��̂�`�������ƂŁA�g���{�̃A�j���[�V�����h�̌`�͐��܂ꂽ��Ȃ����ȂƎv���Ă��܂�

�����E�{��E�x�삪�ւ�����w���E���쌀��x��TV�A�j���̃N�I���e�B��ς���

�z��䂤�������ƊE�ł�����ˁB���f�ɂ͐X�N��A��ˍN������A�{��x����i3�l�Ƃ��A�j���[�^�[�j�����āA�u�ǂ��ǂ��ɓV�˂����邼�v�݂����ȉ\�͕������Ă��܂����B���������l�������ւ������i������Ɓu�������l���ȁv�Ǝv���āA�݂�ȃ��X�y�N�g���Ă����킯�ł���B

�\�\��قǁA�A�j���ƊE�ł̓v���_�N�V������]�X�Ƃ�����������Ƃ������b������܂������A�x��R�I�G����i�@����m�K���_���̌���ҁA�����F?�x���K�j�����܂��܂ȏꏊ�Ŏd��������Ă����悤�ł��ˁB

�z��䂤���x�삳��͂Ƃɂ������낢��ȍ�i�Ɋւ���Ă��܂����ˁB�������̍�����X�[�p�[�X�^�[�ł�����B�l���u�^�c�m�R�v���v����ɁA�w�V���l�ԃL���V���[���x�̉��o��x�삳��ƈꏏ�ɂ�����o��������܂��B�x�삳��͂��̎��A3�`4�{�̃v���_�N�V�������|���������Ă���Ă���Ȃ����ȁB�ނ͊G�R���e��`���̂�������ł���A�߂��Ⴍ����B

�\�\�x�삳��ɂ́g�R���e1000�{��h�Ƃ����ٖ�������܂��B

�z��䂤���l�͂��������ʂŕx�삳��ɓ���Ă��܂����B�u�x�삳����R���e�𑬂��`�������v�݂����ȁB�l�����Ƒ����`���^�C�v��������ł����ǁA�x�삳��ɂ͕����܂���ˁi��j�B

�\�\���a�A�����̃A�j���j��U��Ԃ��ŁA�u�X�^�W�I�W�u���v�̍�������Ƌ{�肳��A�����āw�@����m�K���_���x�̕x�삳��͊O���Ȃ����݂��Ǝv���܂��B

�z��䂤����������Ƌ{�肳��͊�{�I�Ɍ���A�j���[�V�����������삵�Ȃ��B�ł��ꎞ���A����A�j���[�V���������ł͂���Ă����Ȃ������������āA�w�A���v�X�̏����n�C�W�x�i1974�N�j��w���E���쌀��x�i1975�N�`�j�̍�i�Ɋւ��������������܂����B�l�͓��{�̃e���r�A�j���N�I���e�B��ς������ザ��Ȃ������Ďv���Ă����ł���ˁB

�\�\��������Ƌ{�肳�g�����TV�A�j�������{�̃A�j���[�V������ς����Ƃ������Ƃł��傤���B

�z��䂤���w�n�C�W�x�̂悤�ɔN��52�{�̍�i�����Ȃ���A�X�g�[���[�������������Ƃ������Ƃ�������B�����̎q�ǂ������́A���T���T���j����7�����Ƀe���r�ɂ����݂��Ă��킯�ł��B�g���{�A�j���[�V�����̗ǐS�h�Ƃ������A�w���E���쌀��x�̍�i���Ƃ������̂𐢂ɍL�������Ă����Ƃ��ł͌��т͑傫����Ȃ��ł��傤���B

�\�\�w�n�C�W�x��w���E���쌀��x�ł́A��������A�{�肳��A�x�삳�ꏏ�Ɏd��������Ă��܂��B

�z��䂤���ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��G�s�\�[�h�����ǁA�n�C�W�̊G�R���e�̑�����x�삳�`���Ă����ł���B�i�w�A���v�X�̏����n�C�W�x�i�S52�b�^18�{�j�A�w��������˂ĎO�痢�x�i�S52�b�^22�{�j�A�w�Ԗт̃A���x�i�S50�b�^5�{���w�@����m�K���_���x�̕����̂��ߒ��Ղ���s�Q���j�B

�\�\�ȑO�A�x�삳�����ނ����ۂɁu�Ώۂւ̗��������m�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�Nj����Ă����ē������M�ł��v�B�����āA�u�l�ɂƂ��Ă��p�N����i��������j�́w�t���x�������v�ƌ���Ă��܂����B

�z��䂤���������g�͂���ȂɊG��`���l�ł͂Ȃ���ł��B����ŁA�G�̕����͋{�肳�S�����ăR���r�g��ł����킯�ł��B�x�삳����ǂ��炩�ƌ����Ƃ����ł���ˁB�x�삳��͂��Ƃ��ƊG�`���ł͂Ȃ��ł����A�w�K���_���x�͈��F�ǘa����Ƃ̃R���r�Ő������Ă��܂��B���݂��Ɂg���h����Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B